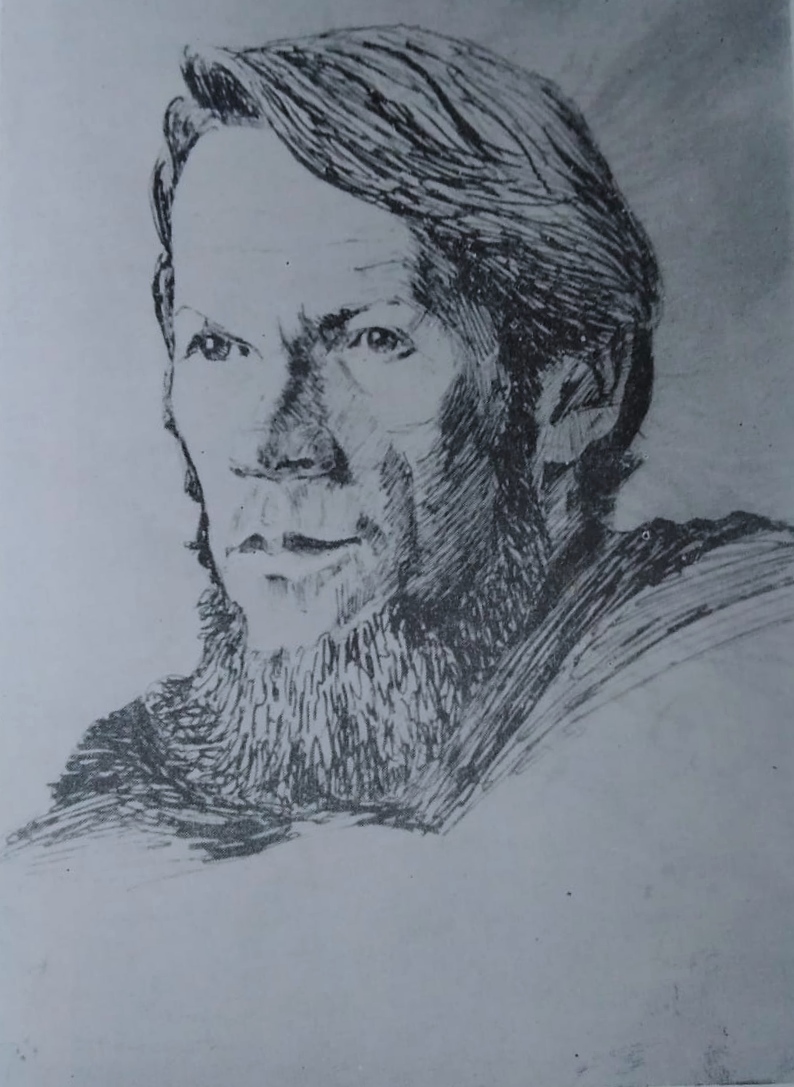

Портрет чукотского "фтизиозавра"

Ежегодно 31 августа в Москве у фонтана на площади Большого театра собираются северяне, разъехавшиеся по разным городам нашей необъятной страны, чтобы вновь вспомнить Чукотку и Колыму, пообщаться с друзьями и знакомыми. Этой традиции уже более семидесяти лет. А одному из ее могикан – "Почетному гражданину Чукотского автономного округа" Валерию Линовицкому перемахнуло за 80. Сегодня врач-фтизиатр в шутку называет себя "фтизиозавром".

О медицине, искусстве и жизни и о том, как одно переплетается с другим, Валерий Михайлович поговорил с информагентством "Чукотка".

– Валерий Михайлович, как началась Ваша биография врача?

– Я горжусь, что родился в Кронштадте. Но война нас застала на Украине у родственников. Пережили оккупацию. Трудным и голодным было и послевоенное время. Дядя позвал меня к себе в Челябинск, где я поступил в мединститут, основанный в годы войны на базе эвакуированного из Киева медицинского института. Учился, а по ночам разгружал вагоны, чтобы помогать семье. Это мне дало хорошую закалку и возможность подготовиться к нагрузкам, с которыми потом столкнулся на Чукотке.

– Вы сразу попали на Крайний Север?

– В 1961 году в наш институт из Магадана пришел запрос прислать отряд врачей-выпускников на борьбу с эпидемией туберкулеза на Крайнем Севере. Я пошел в деканат и попросился включить меня в число добровольцев. И получив диплом, вместе с женой Тамилой Ивановной, окончившей изобразительное училище, воодушевленные новыми впечатлениями, мы отправились в Магадан.

Наше путешествие началось по железной дороге. Всех новобранцев погрузили в один вагон. Ехали через полстраны мы весело и дружно до самой Находки, где нас ждал пароход "Феликс Дзержинский", на котором в свое время перевозили заключенных и ссыльных. До бухты Нагаево плыли примерно трое суток, а над нами кружил американский разведчик и фотографировал. Низко летал, смотрел, кого на Колыму везут в этот раз. Мне потом пришлось повторить этот рейс. Вот тогда мы попали в такую штормягу, что был вынужден познать настоящую "морскую болезнь".

– Вас сразу отправили в районы?

– В Магадане прошли специализацию: нас учили, как лечить туберкулез, и только через три-четыре месяца распределили по районам. Кому-то достался Крайний Север, кого распределили в Заполярье. Меня направили в поселок Сеймчан Среднеканского района, это примерно 200 километров от Магадана.

– Что значит врачебный участок на Севере?

– На один из вызовов по поводу инфекции я добирался двумя самолетами. От Сеймчана до Омолона на Ли-2, перевозившим оленей и грузы, а потом пересаживался на Ан-2 и летел в сторону оленеводческого центра – поселка Рассохи. От него на удалении 20 километров были стойбища: старшего Андрея Афанасьевича Толбухина, а в другом направлении – стоянка и яранга Сергея Павловича Хабаровского. К ним я ходил пешком и зимой, и летом несколько раз, когда был в командировках на ликвидации инфекции.

Сергей Павлович – шаман, бывший хозяин стойбища. В его семействе было несколько пастухов и женщин-домохозяек. В ту зиму мне пришлось идти на вызов в бригаду, потому что заболела его супруга. Мороз под 60 градусов. Яранга у оленеводов была большая, меховая, отапливалась костерком. Топить надо было круглосуточно, беспрестанно. Дым заполнил ярангу, выедал глаза. Дышать практически нечем, все сидели у костра, уткнувшись носами в пол, и кашляли, не просто кашляли, а харкали. Чем занимался и я. И на третий у меня тоже началось слабое, но кровохарканье. Вот такое "се ля ви" по-чукотски.

– Как шаман Вас принял?

– Мы с ним дружили. Умнейший человек. Он довольно сносно говорил по-русски, так что языковой проблемы у нас не было. Рассказывал, что от советской власти они бегали до тех пор, пока в тундре не появились вездеходы и вертолеты, потом просто было некуда убегать. До моря от этих мест не одна сотня километров. Раньше они выходили на берег и встречались с кораблями, которые привозили товар с Америки. Так у них появилось все самое необходимое в быту: порох, оружие, иголки для шитья, наперстки. Американцы не дураки, знали, что взять с оленеводов. Меняли товары на мех песца, росомахи, медвежьи шкуры и желчь.

На фото- семья шамана.

Когда жене шамана стало полегче, Сергей Павлович решил отблагодарить доктора. Спрашивает: «Хочешь деньга?». Ушел в ярангу, открывает полог. Сногсшибательное зрелище! Примерно метр на полметра в объеме уложенные пачки красных червонцев. Но поскольку я был воспитан так, как сейчас меня не поймет никто, то отсек этот вариант. Тогда он предложил оленье мясо. Отказываться было невежливо. Он положил мне в рюкзак большой кусок оленины. (Такого вкуснейшего оленьего мяса, признаюсь, я больше никогда не ел). Потом шаман решил отметить результат моей работы по нашему обычаю, который стал очень распространен на Севере. Снова покопался в недрах яранги и нашел бутылку заморского происхождения. Вот так я попробовал пить американский спирт с наперстка из рук шамана. Жидкость обожгла рот, но глотать было нечего.

Неделю мы ждали проводника с лошадью, чтобы перевезти женщину на лечение в стационар. Снега за эти дни выпало еще больше. Дороги не было, только след от стойбища к базе. Лошадь местами зарывалась в сугробы по грудь, а я шел и толкал её руками. Шаман следовал позади на отдаленном расстоянии. Вот так мы и продвигалась.

– Почему в те годы на Севере так свирепствовал туберкулез?

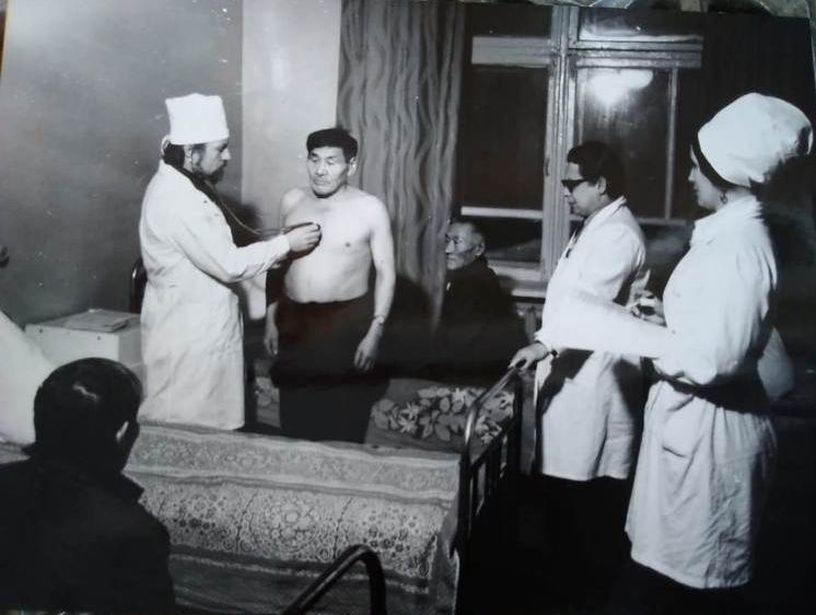

– В послевоенное время болезнь распространилась везде. Но на Чукотке и Колыме, которые тогда входили в одну область, заболеваемость туберкулезом в сотни раз была выше, чем в центральных районах. Способствовал образ жизни: взрослые в яранге жили нос к носу, дети в интернатах. Один чихнул – заболели все. Туберкулез распространяется быстро, а лечить его трудно. Именно тогда в регионе появилась противотуберкулезная служба. Были созданы диспансеры и организованы медицинские отряды, которые проводили рентген-осмотры, развернуты медицинские пункты. Было вложено много сил и средств, что туберкулез заглушили, задавили, и решающую роль сыграли антитуберкулезные прививки.

На фото - Доктор Линовицкий ведёт осмотр пациентов.

– Сколько лет составляет Ваш врачебный стаж?

– 44 года работы на Крайнем Севере. С самого начала очень много работал в экспедициях, занимался рентген-осмотрами. Но, наверное, самый сложный период был в самом северном Омолоне, когда работал в школе-интернате для детей, перенесших туберкулез. Здесь нашлась работа по специальности и для моей супруги, она учили детей рисовать. Вспоминаю это время, ни одного спокойного дня. Триста дней работы и что ни день одно-два приключения, вполне достойных, чтобы описать в рассказе. Жалею, что не записывал.

На Севере не бывает врачей узкого профиля, потому что по-другому нельзя. Пройдешь пешком или на лыжах километров десять, и какой же ты врач, если можешь только что-то одно. Конечно, делал всё.

Один раз ко мне прислали, чтобы помочь молодой женщине, которая истекала кровью после криминального аборта. Ей было примерно 26 лет. Кровотечение шло несколько дней, состояние критическое. Думал, что уже ничем не смогу помочь. Поздний вечер. В селе отключили свет из-за проблем с электростанцией. Нужна была первая группа крови. Повезло, что такая оказалась у сельской медсестры. В полутьме при свечках сделал прямое переливание крови. Это счастье и для больной, и для меня, что совместимость состоялась. Кровотечение остановилось, жизнь была спасена. Полночи плакал, что она умирает, вторые полночи плакал от радости, что ее спас.

А как-то за мной прислали с коровьей фермы, где не могла разродиться корова: «Помогите, животное погибнет!». Пришлось полистать энциклопедию и помогать корове. И главное, что помог. Не боялся ничего.

Я с благодарностью вспоминаю мединститут, где меня научили, как действовать в критических ситуациях, когда мгновения драгоценны. Был в моей практике случай, когда пришлось делать инъекцию прямо в сердечную мышцу. Сердце заработало, а пришедший в себя пациент даже не понял, что с ним произошло.

Командировки шла одна за другой, бывали и по несколько месяцев. Вот так проехал всю Колымскую трассу, Чукотку до Провидения. Не было уголка, где бы не проводил рентгеносмотры, выявлял туберкулез и привозил больных на лечение.

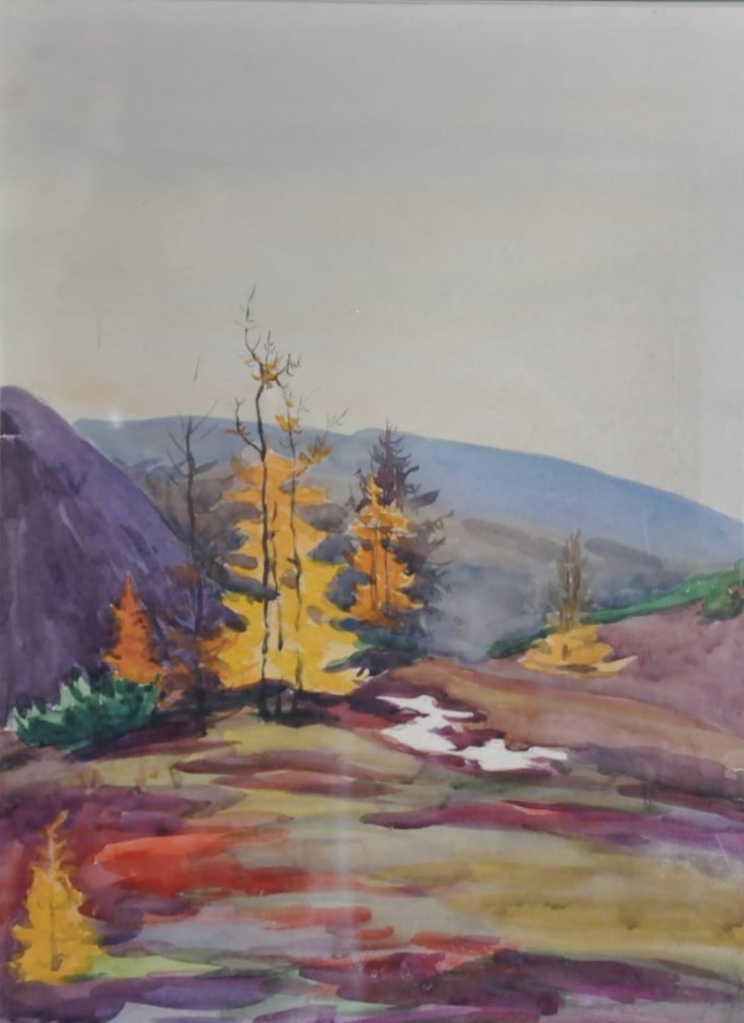

– Ваша любовь к рисованию родилась на Севере?

– На мой взгляд, желательно, чтобы художником был любой культурный человек. Многое в нашем быту вызывает протест, а творчество помогает принести в мир гармонию.

Специального художественного образования у меня нет, но все в семье занимались творчеством. Отец писал картины. Дедушка был музыкантом и оставил мне в наследство старинную скрипку. Жена – художник, долгое время преподавала рисование в БДШ № 1.

Сколько себя помню, рисовал везде. Карандаш всегда был в кармане. Когда не было времени писать картины, готовил зарисовки. В морозы под минус 60 краски и карандаш замерзали, брал уголь. Очень любит фотографировать. И в основном на снимках природа. Фотоэтюды. А дома переносил на мольберт. Я постоянно занимался, и в этом мне была большая помощница жена.

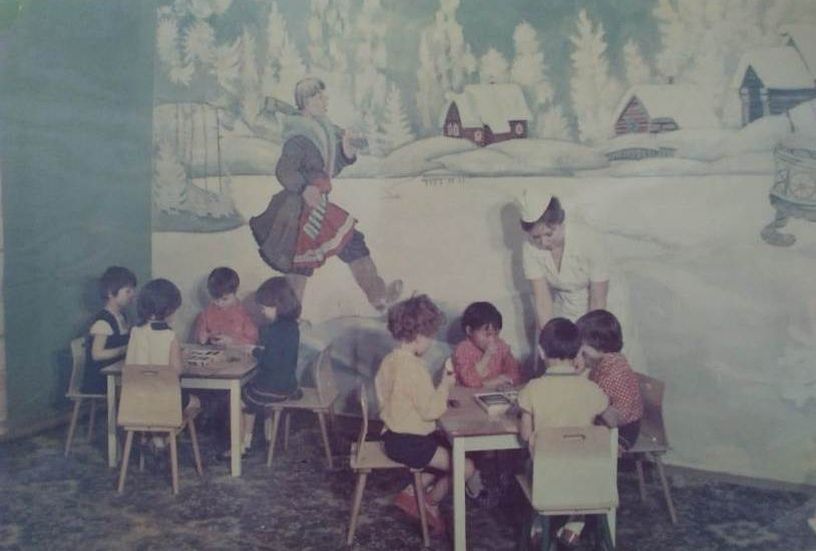

На фото - стена в детском туберкулёзном диспансере, расписанная Валерием Линовицким.

В Билибино мы превратили пустую неухоженную территорию нашей больницы в цветущий парк. Сделали игровой городок для больных детей, построил избушку и даже фонтан. В новом отделении туберкулезного диспансера разрисовал стены сюжетами из сказок. Вот только коллеги мое творчество не приветствовали. Я расписал игровой зал детского отделения, а врач педиатр написала жалобу. К приезду проверки из округа главврач нашей больницы дала указание закрасить все рисунки в стационаре и актовом зале.

– Кого из коллег Вы бы отметили за заслуги в борьбе с туберкулезом?

– Вспоминаю Бориса Потаповича Бутенко из Чаунского района, Александра Григорьевича Вольфсон, работавшего в Омолоне, а затем возглавившего лабораторию биологических проблем в Анадыре, Юрия Владимировича Булгакова, который начинал начальником медотряда в Билибинском районе, а затем стал главным окружным врачом в Анадыре. А сколько было самоотверженных медработников среднего звена! За всю жизнь не встречал работника более ответственного, добросовестного и бескорыстного, чем Мария Ивановна Кузишина. На всей Чукотке противотуберкулезную работу грамотнее, чем она, никто не вел. Даже профессора ей в этом уступят. Много лет проработала в поселок Встречный великолепный работник Мадина Гаязова, в Анюйске – Марина Мыцик, в Мандриково – Любовь Алексеевна Колпикова. Мой друг и коллега по борьбе с туберкулезом Владимир Константинович Макаров и сейчас работает на Чукотке.

– Валерий Михайлович, вы член Союза художников России, на вашем счету более 50 персональных выставок, а свою самую первую выставку помните?

– Моя первая персональная выставка, посвящена северным темам, совпала с одним из первых съездов медработников в Анадыре в 1969 году. И состоялась во Дворце культуры. Как раз в это время открылся телецентр и выставку показали по телевизору. Оформили ее как художественно-поэтическую композицию: на экране одна за другой появлялись мои работы, звучали музыка и стихи. Я был под большим впечатлением. На сцене впервые выступил чукотско-эскимосский коллектив "Эргырон". И в дальнейшем наши пути не однократно пересекались, в том числе на одной из моих выставок на ВДНХ.

– Вы объездили Север, а жалеете, что что-то не успели сделать?

– Жалею. До сих пор жалею. Я хорошо рисовал портреты, а когда предложили нарисовать ссыльного певца Вадима Козина, то побоялся. Дело в том, что в Сеймчане судьба меня свела с художником-графиком Иваном Емельяновичем Гриценко, который был сослан на Колыму по 58-й статье. Больше 35 лет он прожил на Севере, работал на рудниках и был лишен права выезда на материк. Семью он долго искал, но сведений о ней не нашел, на поруки его взяли геологи, им он и посвятил свои великолепные линогравюры. Жизнь проехалась по нему жестко, он злоупотреблял алкоголем. Несколько раз я спасал его от горячки. А поскольку художник был политический, поднадзорный, то на контроль взяли и меня. Вот и побоялся тогда рисовать Козина, о чем, конечно, очень сожалею.

– Под бескрайним северным небом человек особенно чувствует свою причастность к Вселенной. У Вас когда-нибудь было ощущение, будто Вашей рукой кто-то водит?

– Неоднократно. Нарисую и сам смотрю, удивляюсь, как это могло получиться. Труднообъяснимое состояние, кто-то рукой водит, а рядом никого нет.

– У Вас есть любимый жанр?

– Мы с женой постоянно искали и экспериментировали. Работали в жанрах портрета и пейзажа в различных техниках: карандаш, уголь, сангина, пастель, но предпочтение отдали живописи масляными красками. А однажды я поднял деревянный сучок, небольшой сантиметров двадцать. Понадобилось мое небольшое участие, чтобы он стал пингвином породы императора. Домашний кролик потом ему нос подгрыз. Но с этой небольшой скульптуры началось мое увлечение лесной скульптурой. Меня это затянуло. На скульптуру "Мудрый покой", я потратил несколько лет поисков. Горный козел с развесистыми рогами смотрит сверху на наш мир. И хоть он и козел, но что-то неглупое думает. А в противовес ему родилась скульптура фигура козла немудрого, прямая противоположность, и рога его вкривь и вкось подчеркивают его нетрезвое состояние. Лесная коллекция занимает уже столько места в квартире, что создает неудобства для передвижения. Несколько работ приобрел краеведческий музей в Анадыре (прим. авт. – Музейный Центр "Наследие Чукотки"). А одна из работ "Бабушка Акулина" понравилась местным писателя и они сделала ее логотипом литературного кружка.

– Как врача, как художника что вас поражало в традициях и быту коренных народов Севера?

– Меня продолжает удивлять простая и гениальная способность местного населения выживать в столь экстремальных условиях. Я работал в тесном контакте с эвенским народом – населением Среднеканского района Магаданской области. Понимал и даже немного выучил их язык. В одежде и быту коренных народов не было ничего из ткани, которая нам ясна и понятна. Все только из оленя. Лыжи обиты шкурой, при этом ворс направлен так, чтобы при подъеме охотнике поднимался легко и не съезжает назад. Все элементы нарт связаны оленьими жилами, и в случае наезда на препятствие поврежденные детали можно легко заменить. Человек не годами, веками приспосабливался к суровым условиям жизни. Вместе подгузников использовалась деревянная стружка или мох, который закладывали в меховые ползунки. Из больших капов, наростов на стволах деревьев, выдалбливалась чаша, в которой летом заготавливали природные сборы.

Помыться зимой в условиях яранги невозможно. Но когда взяли посев с кожи пожилого человека, оказалось, что он чище, чем у тех, кто регулярно моется и следит за собой. Кожа сама борется с инфекцией, но для этого одежду надо проветривать на морозе.

Однажды геологи, а они умели создавать условия, сделали хорошую баньку с печкой у ручья. И я пригласил пожилого эвена, ему было лет 60 с лишним. Он купался в бане первый раз. Это было незабываемое зрелище. Ревел как медведь.

– Так ли страшен северный климат, как его бояться?

– Многие жалуются на климат, на нехватку кислорода, хотя здесь дышится легко. И если на какую-то сотую долю процента кислорода меньше, то организм приспосабливается, и мы этого не замечаем. Здесь нет аллергических растений, от которых многие мучаются. А холод наоборот организму полезен, закаляет. Сухой мороз выполняет роль стерилизатора, убивая палочки и микробы. Летом круглые сутки светит солнце, дезинфицируя почву и воздух. И если инфекцию не завозить – на Чукотке вообще болезней не будет.

В.М. Линовицкий на территории Билибинской районной больницы.

Один оленевод мне сказал, что "век чукчи 50 лет". Но думаю, что дело в плохих привычках и скудном питании. Оленина – хорошее мясо, легко усвояемое, вкусное, но бедное. Когда употребляешь только его, организм испытывает витаминное голодание. Ведь сам олень питается лишь ягелем. А труд оленевода – тяжелый. Это круглогодичное, круглосуточное дежурство возле стада. Они и мерзнут, и промокают, а однообразное питание не восстанавливает организм. От того и стареют рано.

– Валерий Михайлович, по своему опыту вы знаете, что туберкулез успешно лечится, а как быть с такой неизлечимой болезнью как "северное притяжение"?

– Я убежден, что есть такая болезнь "северное притяжение". (Смеется – прим. автора). Ею болеют люди увлеченные. Мне вспоминается одна из коллег Тамилы Ивановны, которая 15 лет жила на Севере и каждый день жаловалась, скорей бы выйти на пенсию и уехать в родной теплый Краснодар. Север и его романтика ей были не в радость. А рядом с ней увлеченно работала моя супруга. У нас была масса интересов. В свободное время охота, рыбалка. Я был очень увлечен палеонтологией. Знал места захоронений, находил бивни и рога мамонтов, носорогов. Передавал находки в Билибинский краеведческий музей, часть коллекции у меня украли во время переезда в райцентр. Поэтому я в шутку и называю себя "фтизиозавром", а своего друга-врача Макарова "рентгенозавром". Он большой специалист в рентгенологии. С ним столичные специалисты считаются. Мы оба более «северным притяжением», но это не в тягость. Вот только я часто просыпаюсь ночью, вспоминаю Север и до утра уснуть не могу.

– Человек, а тем более творческий, мечтает пока жив, а о чем мечтаете вы?

– Хотелось бы помещение, где бы я мог разместить экспонаты, картины, все, что создал за свою долгую жизнь. Квартира в Павловском Посаде не вмещает всю коллекции. Может это нескромно, но хочется оставить добрую память людям.

Интервью провела журналист Виктория Лежнина. Благодарим Галину Бородину за помощь, оказанную в его подготовке. В статье использованы фото из личного архива Валерия Линовицкого.

Материалы по теме

-

26.07.2024

Главный аэропорт Билибинского района закрыт из-за подтопления

-

25.07.2024

Часть подтопленных зданий в Билибино осталась без электричества

-

25.07.2024

Более 50 человек эвакуировали из подтопленных домов в Билибино

-

17.07.2024

Первый дорожный пылесос приобрели в Билибино

-

16.07.2024

"Цифровые ФАПы" с искусственным интеллектом впервые получили на Чукотке